Showing posts with label Sensible. Show all posts

Showing posts with label Sensible. Show all posts

Friday, May 10, 2019

Wednesday, September 10, 2014

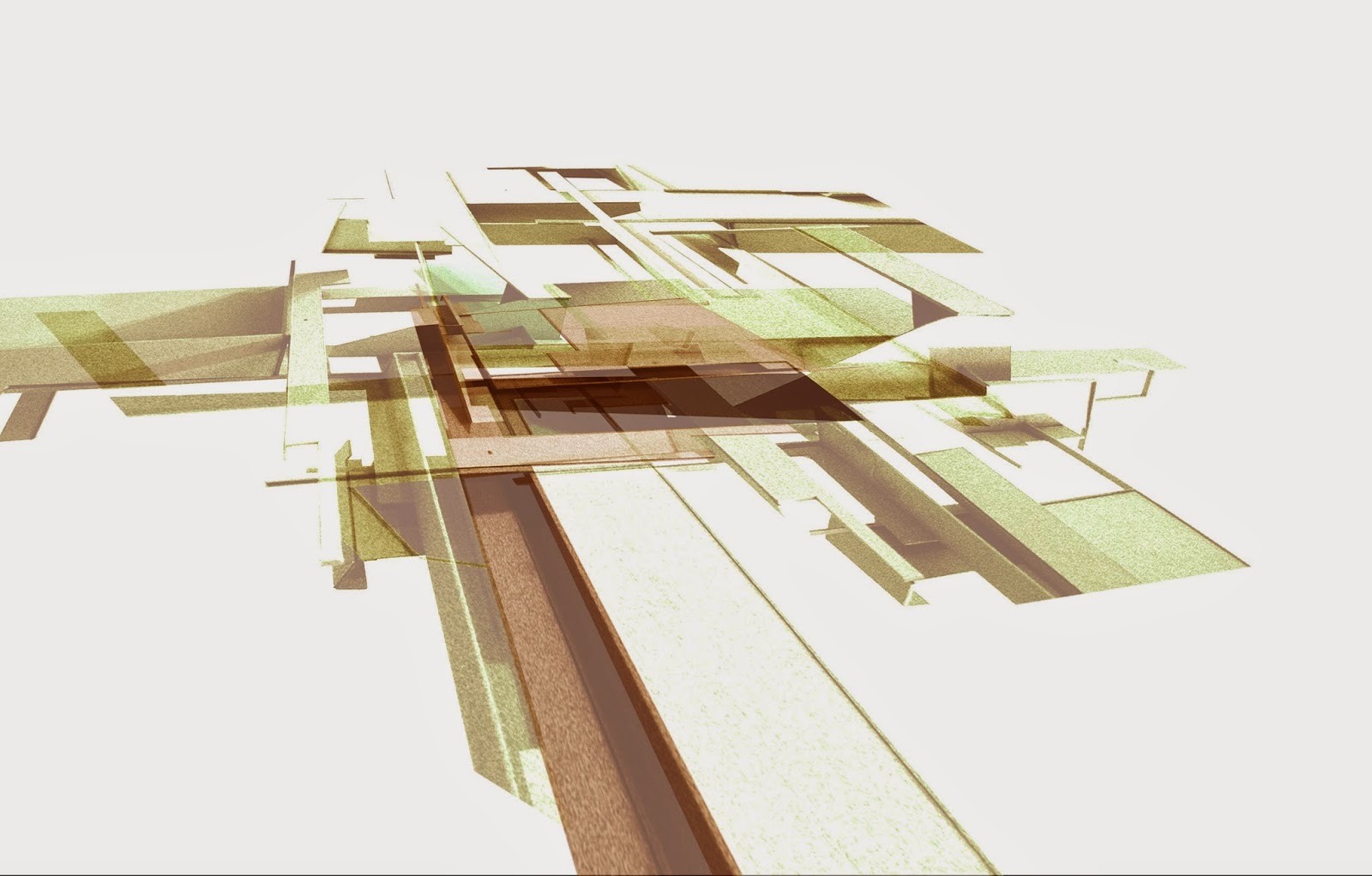

El Carácter como integridad Orgánica

(Carlo Scarpa-Castelvecchio/Verona)

Hablamos del Carácter y también hablamos de qué significa conceptualmente la noción de composición Orgánica. Esta alusión a lo orgánico, comentamos, expresa una cualidad de totalidad, o más precisamente de conjunto completo, íntegro, que a la vez se conforma como entidad en relación a su ámbito.

Proponemos pensar organismos q se constituyen en la pluralidad: instancias, partes y subpartes, aclarando nuestro entendimiento por el cual estos componentes sólo conforman una entidad completa en la integración de esas partes constitutivas, y no en la forma en la cual queda constituido; no es la piel q cubre sino el esqueleto q sustenta, protege y da sentido orgánico desde el interior, integrando usos, ritmos, formas q eventualmente se ven reflejados desde la exterioridad.

Esta integración es en gran medida sensible al pensamiento q intuitivamente motiva las partes a integrarse.

Lo q expresamos mediante el Esquicio de Aproximación Tectónica es la intención de integrar esencial y sintéticamente esas partes constitutivas según el registro sensible con el cual damos inicio al proceso proyectual, como nuestra manera de reconocer cierta cualidad profunda del proyecto por la cual partes aisladas (o reconocibles como piezas dentro de una composición) adquieren -mediante un modo preciso de articularse- la condición de volverse totalidad, totalidad orgánica, donde las partes ya no se vinculan de cualquier modo, sino de una forma particular, con una textura, ritmos y sensibilidades conformando consecuente y coherentemente una completitud.

Esta integración es en gran medida sensible al pensamiento q intuitivamente motiva las partes a integrarse.

Lo q expresamos mediante el Esquicio de Aproximación Tectónica es la intención de integrar esencial y sintéticamente esas partes constitutivas según el registro sensible con el cual damos inicio al proceso proyectual, como nuestra manera de reconocer cierta cualidad profunda del proyecto por la cual partes aisladas (o reconocibles como piezas dentro de una composición) adquieren -mediante un modo preciso de articularse- la condición de volverse totalidad, totalidad orgánica, donde las partes ya no se vinculan de cualquier modo, sino de una forma particular, con una textura, ritmos y sensibilidades conformando consecuente y coherentemente una completitud.

En esta Totalidad reconocemos existe un núcleo fundante el cual llamamos "Carácter". El Carácter no implica elementos aislados vinculados aleatoriamente, sino q componen una trama q configura el ordenamiento de las partes en una instancia superior en la cual este Carácter logra condensar su trama vincular.

Así, podemos hablar de la integración de las miradas subjetivas del ámbito (registros culturales, o registros tangibles) vinculadas a los usos planteados; usos incorporados en la estructura mediante ritmos y luces q expresen y den habitabilidad al uso; estructura embebida en un lenguaje pertinente a usos y ámbito. Como reiteramos una y otra vez: pertinencia en la expresión y artesanía en el pensar son las raíces de la propuesta del Taller.

En clase coincidimos lo ambicioso del ejercicio, pero la intención es poder tomar real dimensión de esta integración de partes en una totalidad orgánica, en un proyecto. Y en este reconocimiento trabajar en toda la profundidad q cada uno requiera sin descuidar las demás instancias q integran al organismo proyectual; progresando en etapas y develando paso a paso el Carácter en Arquitectura.

Sunday, July 06, 2014

Las ideas: conceptos, perceptos y afectos

Las ideas son algo obsesivo: van y vienen, se alejan y luego cobran distintas formas. y a través de esas formas variadas resultan reconocibles.

Hay cosas que pasan de piel afuera, y cosas que pasan de piel adentro: cuando estas dos cosas coinciden, creo que puede nacer un buen cuadro, explica Guayasamín.

Soy un clavo que va penetrando cada vez más adentro de mi realidad, de lo que me rodea...

Los conceptos no se descubren, se crean. Un concepto hace ver cosas.

Los perceptos, son un conjunto de sensaciones y percepciones que sobreviven a aquel que las experimenta. Un pintor da consistencia a los perceptos. Arranca perceptos de las percepciones.

Y por último, los afectos. Por supuesto no hay percepto sin afecto, sin emoción.

Podría definirse el percepto como un conjunto de percepciones y de sensaciones que se ha tornado independiente de aquel que lo experimenta, y en ese sentido, los afectos son devenires. Es devenir que desborda a aquel que pasa por el. Que excede la fuerza de quien pasa por ellos.

Pero bien sabemos que la cosa no funciona por sí misma (porque las ideas no existen ya hechas y derechas) hay que hacerlas.

Una vez más, hay momentos terribles, momentos en los que literalmente desesperas, y piensas "no voy a ser capaz" o bien "si que puedo".

La tela en blanco es terrible! es como para empezar la vida de nuevo!

Tengo la idea y no consigo expresarla o no la tengo en absoluto?

Al penetrar en el tema, en el hacer, se va encontrando el color, el movimiento, la esencia.

Pintar en serie, por que un tema no puede entrar en un solo cuadro. Crear series para dar una amplitud a los conceptos.

Si no logro expresarlo, no tengo la idea, o me falta una parte de idea, porque no se presenta como un bloque. En una idea hay cosas que vienen de aquí y de allá, de esto o lo otro. Una idea procede de diferentes horizontes.

Mientras trabajan en la entrega, va este video homenaje a Oswaldo Guayasamín , en el aniversario de su nacimiento.

Labels:

2014,

Arquitectura,

artesanía de pensamiento,

Karina Mellace,

Mirada,

Sensible

Sunday, June 22, 2014

Paisaje urbano e identidad

El trabajo que nos convoca se coloca en el espacio de transición entre

el paisaje, el arte y el urbanismo, como fundamentos para pensar una ciudad

sostenible y sana en todos los aspectos de la vida urbana. (culturales,

energéticos).

Seguimos profundizando en la

propia propuesta como un todo. Abordando en este caso en profundidad las

posibilidades del universo complejo del espacio del parque.

Fundamental entenderlo en todas sus diferentes variables: memoria colectiva, escalas y ámbitos de uso, escalas vegetales,

crecimiento, régimen estacional, densidades, grados y posibilidades de

absorción, porosidades, color, textura, forma, etc. es decir que lo

entenderemos como materia, con sus diferentes cualidades- propiedades y en

términos paisajísticos.

Además, reflexionamos

sobre la incidencia solar en términos de luminosidad, energéticos, vitales; y los criterios a partir de los cuales cada

propuesta se articula con relación al tema.

Por último, y no menos

importante, exploraremos las posibilidades que el proyecto por su envergadura brinda (escala, dimensiones y cualidades del parque en su entorno

inmediato) como una oportunidad única, como recurso disponible, para el escurrimiento de las

aguas, siendo este un tema acuciante y presente en la memoria colectiva de la

ciudad.

Como complemento de lo discutido en el taller durante el esquicio, les acercamos algunos proyectos que pueden servir para tomar contacto con la inmensidad de recuersos que el proyecto tiene a su disposición.

Martha Schwartz, es paisajista de numerosos emprendimientos urbanísticos. Sus proyectos combinan el

land art, con los matices históricos y los materiales inusuales.

Parques concebidos como grandes jardines públicos de

gran fuerza visual y plenitud absoluta de elementos preexistentes, junto con

las imágenes nuevas, son temas centrales y recurrentes en su obra. El espacio

de sus propuestas se compone de bandas de hierba, árboles, asfalto, y caminos

de grava, el agua aparece entre las vías haciendo referencia a relaciones

históricas de la ciudad. Sus caminos de arena ondulados anulan el aspecto

lineal y animan a los peatones a usar un nuevo sendero.

Recuerda a ciertos recursos conceptuales del arquitecto chileno Smiljan Radic y a su idea

de la Doble polaridad o juegos de contrarios: donde objetos frágiles versus

materiales nítidos, se combinan y donde lo primitivo y lo contemporáneo, lo

difuso y lo nítido, conviven.

Radic afirma: “mi

obra se mueve entre dos modos de hacer; un modo de hacer difuso y otro de

extrema nitidez.

El modo de hacer

difuso al que hace referencia surge de la acumulación de la des-simplificación, mediante la cual la

función de cada objeto se desdibuja y la obra se plantea como un “artefacto frágil” resultante de la

yuxtaposición de elementos, propio de un método artesanal.

La extrema

nitidez tiene que ver con la forma en que utiliza los materiales explotando sus

cualidades tanto tectónicas como estéticas e incluso reincorporando materiales

que la modernidad dejó de lado.

Lo contemporáneo aparece en la disposición de las

plantas, la fluidez de los espacios; el uso de las transparencias y en los

materiales industrializados.

Acumular, atiborrar y “des-simplificar”: concepto que

surge de la idea de “ciudad difusa” colapsada por la suma.

Para entender

mejor el concepto de “Ciudad difusa” explica: “por ejemplo las ciudades en las

que habitamos hoy en América Latina fueron diseñadas con un imaginario de nitidez, pero la

acumulación, el amontonamiento y la precariedad las transformaron en urbes

difusas, muy diferentes a las europeas.

La elección y

utilización de los materiales no responde a una cuestión tectónica o funcional

exclusivamente, sino que reconoce en ellos un potencial, una energía, una carga

cultural simbólica reconocible de forma intuitiva, proyectando en éstos

sensaciones y apreciaciones subjetivas.

Esto puede

relacionarse, como explica Radic con el valor cultural de los materiales y los recursos.

Radic reconoce

las fuerzas místicas de los materiales, destacándolos, de manera que cumplen un

rol fundamental en sus obras. La piedra nos remite a la naturaleza, a lo

permanente, al interior de la cueva, al jardín y la montaña, algo inmóvil que

siempre estuvo ahí y estará por siempre. La madera nos recuerda la vida, lo

efímero. Nace, muere, se desvanece y da lugar nuevamente a vida. El hormigón es

artificial, urbano e industrial, y se relaciona con la cultura moderna.

A través de la

superposición y yuxtaposición de estos materiales, Radic, manipula no sólo el

espacio, sino también nuestro imaginario.

Por último,

imposible hablar de paisaje e identidad, sin mencionar la inmensa obra del Roberto

Burle Marx, artista innovador y diseñador brasileño.

Desarrolló sus ideas

sobre el uso de plantas nativas generando sus propias plantaciones de especies

recogidas durante expediciones a las selvas y sabanas, y donde experimentó con

las asociaciones de plantas y diseños para el resto de su vida. Sus parques y jardines fueron

parte del paisaje de la arquitectura moderna de su país, como parte de la idea

de arte total.

Sunday, May 25, 2014

Ciudad en la ciudad

Les acercamos el Masterplan

del Campus de la Universidad de Ciencias Económicas de Viena, resultado de un complejo camino de decisiones, dos concursos abiertos, el Masterplan y los proyectos de los edificios, que por sus características y planteo conceptual,

pueden más allá de las diferencias temáticas y contextuales, acercarnos a la problemática, herramientas

y criterios de intervención urbana actual, entendido no como un modelo a

copiar, sino como un ejemplo de aplicación en un entorno cultural y temático específico.

El planteo es espiritualmente abierto en el sentido

urbano, arquitectónico y paisajístico. La construcción de

un campus universitario, lleva consigo

la inspiración y la promesa de una ciudad ideal, suerte de utopía urbana capaz

de replantear los cambiantes desafíos de la institución educativa. Por lo

tanto, toda decisión de proyecto urbano, arquitectónico e incluso de expresión

arquitectónica, serán posibles formas de expresar este ideal o, incluso, de

promoverlo.

El proyecto urbano nos enfrenta a la inherente dificultad de mediar entre

posibilidades contrapuestas, entre la unidad y la diversidad, entre la

simplicidad y la complejidad, entre lo previsible y lo aleatorio, entre lo

cerrado y lo abierto.

Un campus a la vez orquestal y

de construcción simultánea es un desafío singular. El Masterplan daba la oportunidad a distintos arquitectos de participar en su construcción. Tal como ocurre en un proyecto urbano, éstos

se encontraron con una posibilidad volumétrica relativamente abierta.

Condicionada, pero no determinada por un cubaje preestablecido. De esta forma,

daba la oportunidad a cada autor de sacar lo mejor de sí mismo y del sitio. Ese

grado de libertad fue administrado por la necesaria asimilación que el Masterplan exigía a cada edificio, de modo que

contribuyese positivamente a la delimitación de los espacios públicos

principales, delineando una impronta que sería variable, pero previsible.

La forma final de los edificios, estaba planteada por los

indicios de los lotes y las volumetrías genéricas esbozadas por el Masterplan. La

unidad del conjunto depende entonces de la capacidad del Masterplan de

conseguir la interdependencia de los edificios, integrándolos en un todo mayor,

visual y funcional, canalizando flujos y movimientos en espacios urbanos cuya

identidad y legibilidad no podía depender de los edificios mismos, sino de su

interacción. De unas condiciones de relación donde la totalidad y las partes

estuvieran, desde el inicio, integradas en alineaciones y perspectivas,

aperturas y cierres visuales, recorridos y plazas, el flujo de desplazamientos

y la dirección de marcha. En fin, por todas aquellas cuestiones que resultan de

la coordinación orquestal de los llenos (edificios) y los vacíos (el espacio

público).

El planteo para

el Campus se rebela contra la simplicidad y regularidad esquemática de la ciudad higiénica del Siglo XIX, para

volver a mirar la complejidad de la Viena histórica, estableciendo un recorrido

irregular para generar perspectivas siempre cambiantes, permitiendo que el

espacio fluya, pero cerrando las vistas, invitando a una exploración, a un

movimiento incentivado por la sorpresa y por la propia acción de desplazarse. Esa

intensidad de acontecimientos y complejidad espacial abre los posibles

recorridos siempre en más de una dirección, invitando a una actitud

exploratoria que tiene reminiscencias situacionistas pero que, sobre todo,

habla de un futuro abierto.

Esta nueva complejidad no se confunde con la de la ciudad histórica, pero le

reconoce una intensidad de acontecimientos que es el preludio de la intensidad

de relaciones humanas que se espera para el campus. Se confía en lo prolífico de encuentros aleatorios,

discusiones no planeadas y coincidencias circunstanciales. Es lo imprevisto de la vida urbana lo

que, se espera, dará lugar a lo nuevo, lo que remite a la noción de la vida

como una fuerza diferenciadora y creativa, sugiriendo que cuanto más intensas

sean las relaciones humanas, tanto más fructífera será la vida urbana.

El campus se

muestra como una pieza relativamente compacta pero porosa, permeable, que

invita a ser atravesada por múltiples fisuras además de los puntos de entrada

más visibles. La percepción de una interioridad se hace evidente en sus

espacios públicos, que se recorren a través de un movimiento de arco que

conecta en sus extremos con los principales puntos de llegada, que a su vez

conducen a las estaciones del subterráneo. Tensionado por esa proximidad, el

recorrido se curva suavemente y, al hacerlo, produce también unas vistas

siempre cambiantes, enmarcadas por la arquitectura de cada

uno de los edificios individuales.

Los distintos edificios del Campus se supeditan a una ordenación general, una torre, lo anuncia con su

forma, se erige como llamador y actúa como

rótula, llevando suavemente a girar hacia el recorrido interior. La torre pertenece simultáneamente a estos dos paisajes, estableciendo un

vínculo visual entre el barrio y el Campus, dando identidad y presencia al

ingreso. El recorrido es flanqueado por edificios alargados, que

dan linealidad al espacio y nos ofrecen la perspectiva en escorzo de sus

fachadas, dramatizando la sensación de movimiento y dando dinamismo cambiante a

las perspectivas, rasgo de sensibilidad pictórica que recupera la tradición

romántica de una refinada sensibilidad pintoresca. El punto culminante de este

estimulante paisajismo urbano, y su

interés por recuperar un "arte cívico" es, el voladizo de la Gran Biblioteca

asoma a la vista anticipando su presencia. Así como la aguja de

las catedrales medievales anticipaba su presencia sobresaliendo por sobre las

estrechas calles, el gran voladizo de la Biblioteca hace las veces de una aguja

horizontal que irrumpe en la perspectiva antes que pueda verse el edificio que

lo sostiene.

Es un efecto que señala la plaza de mayor tamaño e importancia, el baricentro

del campus. Un rasgo de paisajismo urbano estratégicamente concebido el propio Masterplan, que lo especificaba con precisión en su plan de masas.

La intensidad de los espacios públicos es la clave de

la unidad del Campus, y ello se consigue, separando el

espacio urbano interior del espacio indeterminado y fluyente del parque. Pero

también con la deliberada tensión que la proximidad de los edificios crea en el

recorrido longitudinal, abriendo y cerrando alternativamente el canal del

camino para dar lugar a un collar de pequeñas plazas encadenadas. Los edificios presentan un borde al espacio público a la vez que regulan

la relación con el predio de la Feria, con el que originalmente debía haber

completa permeabilidad. El carácter longitudinal que el Masterplan asignaba a

estos edificios persigue el propósito de orientar el recorrido. La secuencia de eventos que ofrece el recorrido no está señalada solamente

por los efectos visuales, también es acompañada por las actividades que ofrece,

alternando el movimiento lineal con plazas que funcionan como remansos del

recorrido. Cada una de estas pequeñas plazas tiene un rasgo característico que

invita a una relación particular con el lugar, motivos que señalan estas particularidades,

refrendadas en la minuciosa arquitectura del paisaje. Alternando espacios

verdes y secos, espejos de agua y diversas formas del equipamiento al aire

libre, cada plaza ofrece un clima diferente e invita a una variedad de

situaciones.

La relativa especialización de los espacios

exteriores es también un recurso del Masterplan para activar las interacciones

humanas, pues si bien cada una de estas plazas está en obvia relación de proximidad

con los edificios que enfrentan como su natural expansión al aire libre, la

particularidad de cada plaza ofrece un motivo para desplazarse, alentando un

movimiento dentro del campus.

La idea no se expresó en un

deseo de uniformidad, sino en un tipo de funcionamiento orquestal en el que

cada particularidad conservara su individualidad, pero también se articulara coherentemente

en el conjunto.

El espíritu que animó la propuesta fue el de una forma

abierta, no terminada en sí misma, pues estaban interesados en ciertas

condiciones de fertilidad tanto para el proyecto como para la obra o para la

vida que el campus iría a albergar.

Esta actitud

responde a un realismo que no idealiza lo construido, sino la aspiración a un

campus integrado a la ciudad e integrador de actividades, una invitación a una relación abierta y permeable con la ciudad existente. Estableciendo relaciones visuales cambiantes, recorridos que ofrecen siempre

una opción alternativa, ofreciendo la posibilidad de actividades libres,

indeterminadas, múltiples, superpuestas.

Wednesday, May 14, 2014

Tuesday, May 13, 2014

Latinoamérica: edificando el futuro

Compartimos algunas reflexiones publicadas en El País, Cultura:

Los arquitectos Miguel Mesa (Colombia), Anita Berrizbeitia (Venezuela) y Solano Benítez (Paraguay) debaten en torno a la transformación de la profesión y su vocación social.

“La manera única de hacer las cosas, la fórmula, hay que desterrarla”, opina el arquitecto colombiano Miguel Mesa. En su país un 40% de la población es pobre: “Aunque nuestra economía mejore, lo que aumenta es la riqueza de los ricos y la pobreza de los pobres. Las ciudades son centros de desigualdades y eso es insostenible”. Para él, la arquitectura es una “ciencia básica que puede trabajar en muchos horizontes. Vivir un drama por no poder tener estudio propio es un problema infantil. El primer edificio que tiene que construir un arquitecto es su propia personalidad”.

“Hay voces diferentes, una realidad con más en común entre las diversas culturas que con la hegemonía europea desde la que se ha educado durante años”, explica Benítez. Para Berrizbeitia, profesora de paisajismo en Harvard, el haber lidiado durante años con la escasez permite “que la arquitectura llegue a ámbitos donde antes no encontraba ningún interés”.

“La crisis permanente genera una mirada necesariamente sensata”, argumenta Mesa. Y explica que la renovación arquitectónica de algunas ciudades es consecuencia de un clima “en el que coinciden algunas administraciones más o menos correctas, menos politizadas y menos corruptas, aunque la corrupción está instalada allí de base. Ese querer hacer algo supone cambios urbanos”.

|

| Biblioteca Parque España, Medellín (Arq. Giancarlo Mazzanti) |

El paraguayo Solano Benítez, cuya obra austera está realizada con pocos medios y es, sin embargo, altamente ingeniosa y expresiva, opina: “El pensamiento hegemónico nos ha llevado a una situación peligrosa en la que casi todos han perdido”. Para él, lo inteligente es “proteger la diferencia, lo distinto”. Y explica: “Nosotros no nos podemos reconocer en ustedes. Sus condiciones históricas o sociales no son nuestro mundo”. Por eso no cree que haya recetas aplicables globalmente, pero sí una manera de mirar y afrontar los problemas. Y es taxativo: “Si actuamos con consideración podremos vivir, de lo contrario, desapareceremos”. Cree que, en general, los latinoamericanos viven con naturalidad las diferencias, “mientras Europa ha tratado de homogeneizar acercándose más a una reducción que a una síntesis”.

|

| Encofrados Ampliación Teleton. Asunción, Paraguay. (Arq. Solano Benítez) |

Berrizbeitia está de acuerdo en que Latinoamérica se ha medido, durante siglos, de acuerdo con un registro europeo. Pero opina que, desde hace unos años, celebra la heterogeneidad, ha ganado seguridad, y ya no necesita copiar: “Las referencias han dejado de ser europeas. Hemos dejado detrás un complejo de inferioridad”, asegura. ¿Cómo llevar la arquitectura hasta lo básico sin perder atributos culturales? “La mayor aportación cultural es tener en cuenta a las personas”, sentencia Mesa. ¿Qué tiene que tener un edificio para ser arquitectura? “Resonancia”, responde Anita Berrizbeitia. “Hay quien con lo de siempre es capaz de obtener algo nuevo. Eso es la resonancia”.

Benítez habla de pasar de lo hiperenergético a lo hipoenergético. “Tenemos que enfrentarnos a la posibilidad de duplicarnos en treinta años y la única manera de afrontar la gran crisis energética es utilizar materia que requiera bajo consumo energético. Si transformamos la materia que nos rodea en beneficio de nuestra vida haremos un mundo habitable”.

|

Orquideorama (Arqs: Plan B - Mesa, Bernal + JPRCR - Restrepo)

|

| |

Medellín es un caso particular, porque las mejoras se han extendido en el tiempo. Pero hay otras ciudades: Curitiba, en Brasil, Bogotá o Caracas, donde la arquitectura está llegando a lo más necesario. “La arquitectura no salva esos lugares, pero lleva esperanza. Y la esperanza cambia la mentalidad de la gente”, opina Mesa. El Orquideorama realizado por su estudio es uno de los espacios públicos más valorados de Medellín. Explica que tratan de evitar “los iconos tontos y los símbolos vacuos”. Pero defiende que la arquitectura tiene responsabilidades diversas según las circunstancias y hay ocasiones en las que debe tener una forma potente. Habla de la Biblioteca España, de Giancarlo Mazzanti, en el barrio de Santo Domingo, un edificio de diseño imperfecto pero tremendamente icónico y, por eso, capaz de generar un cambio en el barrio. “La gran crisis del mundo es de imaginación, de incapacidad de tener visión transformadora”, tercia Benítez. “Lo que reclamamos en Sudamérica es demostrar que hay posibilidades que están fuera de lo que la disciplina entendía como ejercicio profesional. Que no las vieran no quiere decir que no existieran".

La arquitecta Anita Berrizbeitia se fue a Boston porque en Caracas se copiaba el modelo europeo. No había herramientas para pensar de otra manera. Por eso considera que parte del trabajo por hacer consiste en transmitir lo que es la arquitectura sudamericana: “Sintética pero no esencialista, como ha sido la europea”. En su opinión, estamos ante una disciplina abierta “y eso es lo que puede aportarle al mundo: apertura, ingenio y antidogmatismo”.

Saturday, May 03, 2014

Sebastian Billone - Nahuel Billordo

"Escena previa"

HISTORIA

La ciudad planificada sin previo conocimiento del territorio se posó sobre el mismo desconociendo sus

cualidades, su fisionomía, su paisaje, sus singularidades.

IMAGINARIO

El imaginario colectivo

recuerda y define a la plata como “una

ciudadcon plazas y parques unidas por diagonales inscriptas en un cuadrado que

se posa sobre la pampa”.

Pero ¿qué sucede con el resto de la ciudad, con la trama doméstica? ¿En

esos intersticios se mantiene esa imagen? ¿Realmente se poseen los valores

identitarios de los que se hablan? ¿El paisaje aquí, se diferencia de cualquier

otra ciudad bonaerense?

PAISAJE URBANO

Las Medianeras como Superficies de

expresión

Manto natural aéreo, cubierta del

espacio público doméstico

Relación Calle/Vereda/Vegetación a Resignificar o Potenciar

LA VARIEDAD DE ESPECIES ARBÓREAS son uno de los rasgos más atendidos y

característicos identitarios a nivel

fenomenológico en la ciudad, siendo necesario el tratamiento de las

veredas propiciando el dialecto y la relación con el surgimiento y proliferación

de las especies.Relación contextual entendida como TERRITORIO a extrapolar

“Escena Posterior” Propuesta/idea/búsqueda

A la imagen generalizada de la ciudad de La Plata que se tiene aún hoy,

creemos necesaria una “actualización

identitaria” mediante el potenciado de la COMPONENTE TERRITORIO, que abarca Historia, Imaginario y Paisaje complementando

las particularidades y rasgos característicos pre-exitentes con un imaginario colectivo totalizador.

Nos imaginamos que

a futuro si se le pidiera a un lugareño que describa la ciudad de La Plata,

este no podría hacerlo sin explicar el territorio o sin fundamentarse por medio

del mismo.

Facundo Alvarez - María Soledad Paravagna

Miramos a La Plata como una ciudad implantada en la llanura

pampeana. Nos interesa entender la lectura de ciudad que puede hacerse a partir

de la fusión que se produce entre el territorio pampeano rioplatense y los

modelos de ciudad que se posaron sobre este. En La Plata esta fusión cobra una

nueva dimensión en tanto se trata de una ciudad planificada a partir de modelos

urbanos particulares que responden a un programa y a un paradigma propio de

finales de siglo XIX y que en algún punto son ajenos al territorio.

Así todo, encontramos una serie de instancias en las que la

fusión es verificable; en las cuales las tramas tejidas por el territorio, la

ciudad planificada, la vida urbana platense y los imaginarios colectivos referidos

tanto a La Plta como a la pampa dialogan hasta fundirse.

Como propone Gorelik, la

cuadrícula es una forma abstracta, regular, que es pura cultura, pero que al

mismo tiempo, reproduce, en su abstracción, a la inmensidad de la pampa.

Esta dualidad de la grilla, es también verificable en La Plata, donde su

concepción abstracta, geométrica, opera, en su afán de dominarlo, como una

representación del territorio.

Reconocemos a la plaza, la esquina y la cuadra como unidades

espaciales que se repiten. La diagonal, en este sentido, no representa un

accidente sino una nueva repetición con su propio ritmo.

La equina pampeana, desprovista de mayores accidentes que un

cruce de calles, se asemeja al universo; allí la ciudad se reduce a su mínima

expresión: las 2 direcciones que la componen. En La Plata esta situación se ve

exacerbada: la diagonal opera como una dirección más de la que se compone el

infinito.

Vemos en La Plata una constante verificación de la

interioridad, donde en cada instancia uno puede verse inmerso en el adentro. Las trazas empiezan y

terminan en el cuadrado. No leemos en ella una estructura que podría ser más

típica de otras ciudades pampeanas, dónde la ciudad emerge a partir de un eje

(ruta, ferrocarril), sino que la ciudad se encierra en sí misma, de alguna manera

reconociendo así la existencia de un afuera,

que es el territorio. Esta verificación no se da únicamente en una mirada

global de la ciudad, sino que por el contrario se repite en muchas instancias:

las plazas en dónde convergen las calles y boulevares operan como islas donde

las direcciones se disuelven y se tornan imprecisas.

Propuesta

Nos interesa pensar a La Plata en su carácter de capital de

la Provincia de Buenos Aires y por ende de centro urbano de la llanura

pampeana. Entendemos que las operaciones proyectuales a realizar deben ir

siempre en esa dirección, en la de entender a la ciudad como una metrópolis de la pampa y no en la pampa.

Creemos que bajo su trazado, bajo el lugar que ocupa en el

imaginario cultural como ciudad modelo, planificada e higienista, subyace una

identidad pampeana, que la precede y que creemos necesario develar. Ante esta

idea se nos presenta la siguiente pregunta: ¿Cómo

puede manifestarse la pampa en la escala metropolitana de una ciudad del siglo

XXI?

Pensamos que este camino no puede verse reducido a una mera

incorporación de elementos referenciales de un territorio, sino que se debe

nutrir de operaciones abstractas que configuren un lenguaje propio que

sutilmente lo hagan visible.

Subscribe to:

Posts (Atom)